响水:政府应对失当 引发舆论对立

2月10日凌晨2时,有人传言,江苏响水陈家港化工园区有化工厂发生毒气外溢,面临爆炸,导致逾万群众产生恐慌情绪,纷纷逃往县城。在逃离过程中由于拥堵,发生交通事故并导致4人死亡。

传播者被拘引起舆情反弹

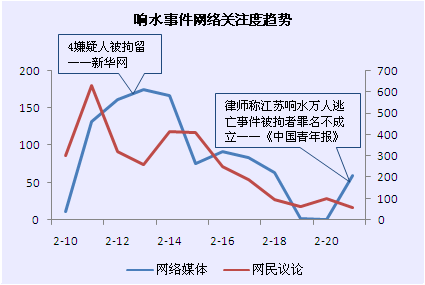

2月10日至12日,政府通过大量网络媒体报道进行辟谣,网民在事件发生24小时内讨论热情达到峰值,随后渐弱。

· 然而2月13日报道称4名涉嫌编造、故意传播虚假恐怖信息的嫌疑人被拘留后,舆情出现反弹,参与讨论的网民剧增。

· 2月21日,媒体报道称法学专家认为被拘者罪名不成立,再次引起舆论小高潮。

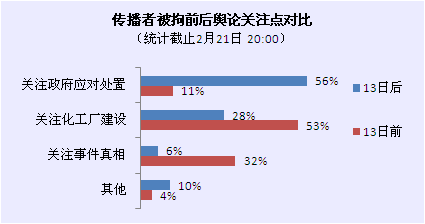

舆论质疑政府应对方式

· 政府应对处置受到舆论质疑。初期,政府辟谣时点滞后、突发事件现场管理薄弱是舆论的主要质疑点。而当传言者被拘后,该不该拘留也成了舆论热议焦点。74%的网民认为百姓误以为故,告诉亲友,不应视作造谣惑众或违法。

· 同时有网友爆料3年前该工业园区发生爆炸,当地政府曾阻止记者采访。舆论对政府限制媒体报道的行为表示不满。

媒体观点

中国青年报:律师称被拘者罪名不成立

故意传播虚假恐怖信息罪中的‘传播’,是指在明知为虚假恐怖信息的前提下,向不特定的多数人散传这一信息的行为”,洪道德教授认为,事发当晚,刘洪昌给自己处于下风向的朋友打电话,属于点对点的通知,算不上传播。从刘洪昌的整个行为过程来看,他并不具有扰乱社会秩序的主观愿望,所以,刘洪昌涉嫌故意传播虚假恐怖信息罪是不成立的。

新华社舆情分析师:政府应急机制仍需完善

突发事件发生后的速查、速报和信息公开机制亟待完善。在突发事件的发生、演变过程中,尽快查明事实真相、公布真相,是扭转突发事件被动局面的关键。在该事件中,从当地群众大规模出逃,到当地政府正式对外发布澄清性信息,时间相隔竟长达数小时之久。调查与通报的时效严重滞后,为突发事件中负面情绪的进一步扩散提供了空间。

· 事后采访中,村民们表示再听传言还会跑反映出当地居民对于生存环境的担忧。在当地论坛百度响水吧及响水论坛的网民讨论中,网民纷纷表示了对化工厂建设的不满。

网民评论

——正是因为以前该地发生过爆炸及泄露事件才会引起群众的如此恐慌,响水人对化工企业的安全保障没有信心。

——我也是其中一分子,真的是太恐怖了,能跑的全跑了,虽然最后只是泄漏氯气!没有爆炸。但是你想,要是说别的企业要爆炸了,大家会跑吗?这就说明化工厂一直是人民群众心中的瘤子!

——一、响水化工集中区平时的环境搞得太差,在响水县的很多镇(例如陈家港镇)平时多能闻到化工厂排出的废气味。这件事,几年前就有很多人像上面举报,可惜一直没人来解决。听说只要有环保局的人来检查,这些厂就停产应对。二、在响水化工集中区,曾经有个厂因化学气体泄漏导致很多人中毒,包括路人。

媒体观点

凤凰网:地方政府环境安全履责不到位

作为省级化工园区,地方政府在处理环境安全履责不到之处,出现“响水万人出逃”事件不是偶然,而是必然。首先地方政府选择居民聚集处建设化工园权的选址是不是符合规划?规划确定的选址,它们的选址跟公众之间的安全距离是不是符合科学的判定?

地方政府摆平舆论监督的能量为谣言助力

· 三年前,当地有关部门“成功地”最大限度拦阻记者采访、封杀对事件的全面深入报道;三年后,谣言显示出了巨大的社会破坏力。

· “引导舆论”的成功,确实会使一些政府部门和官员涉险度过危机。但正因为这种有惊无险,他们很难真正吸取教训,那么隐患总是摆在那里。而公众对政府这种做法无可奈何,然后逐渐失去信任。于是,每次成功地“引导”了舆论,实际上就等于其公信力又坍塌了一大块。如此,人们只能“宁信其有,不信其无”了。